Ausschnitt eines Fotos aus dem Landmann-Album, ansonsten kann nur der Ausschnitt aus dem Familienfoto genommen werden; bzw. das Foto mit allen 8 Landmann-Kindern

Siegfried Landmann (geb. 1877 in Fürth, gest. 1963 in Sao Paolo/Brasilien) war der älteste Sohn von Pauline und Ernst Landmann. Nach einer kaufmännischen Ausbildung in Fürth sowie Lehr- und Wanderjahren in London und Lissabon übernahm er 1897 die russische Filiale der väterlichen Hopfenhandelsfirma Landmann & Söhne in Moskau. Aus Schutz vor schikanösen Übergriffen der zaristischen Polizei konvertierte er im selben Jahr zum evangelischen Glauben.

1906 heiratete Siegfried Landmann in Moskau Elisabeth Dorenberg, mit der er vier Kinder hatte. Während des 1. Weltkrieges gingen Besitz und Geschäft in Russland verloren. Siegfried Landmann wurde verhaftet und interniert und kehrte erst 1919 via Japan, die Philippinen und die USA nach Deutschland zurück.

Als Geschäftsinhaber von Landmann & Söhne setzte er ab 1921 verstärkt auf Auslandsgeschäfte mit Südamerika. Während der frühen NS-Zeit verkaufte er zunächst den Familiensitz in Fürth und schließlich auch 1937 den seit 1839 bestehenden Familienbetrieb. 1938 wanderte er zusammen mit seiner Frau zunächst nach Schweden und schließlich 1939 nach Brasilien aus, wo die Fa. Landmann bereits seit 1933 ihren Sitz in Sao Paolo hatte.

Über diese Fotografie

Das Foto ermöglicht einen Blick in eines der beiden Säuglingszimmer im ersten Stock der Krautheimer Krippe. Hier waren die Kinder in Nachtpflege untergebracht. Jedes Zimmer bot Platz für insgesamt 10 Betten, die mit Namenstäfelchen ausgestattet waren. Auch ein Laufstall, ein Schaukelpferd und ein Tisch mit Stuhl für die Schwester gehörte zur Ausstattung.

Die Tür in der Bildmitte führte auf den als Liegehalle genutzten offenen Balkon. Die Tür auf der linken Bildseite führt in das Abteil der Nachtschwester, das auch eine Verbindung zum zweiten Säuglingszimmer im selben Stockwerk hatte. Die Fenster des Schwesternabteils ermöglichten die Überwachung beider Zimmer.

Die Stadt Fürth ließ die Räume der Krippe vor der Eröffnung des Hauses zu Dokumentationszwecken fotografieren.

Höhensonne aus dem Originalbestand der Krautheimer Krippe, gefertigt in den 1920er Jahren.

© Jüdisches Museum Franken

Pflege

Neben Betreuung und regelmäßiger Ernährung mit gesunder Milch spielte in der Krautheimer Krippe auch die Verhinderung von Krankheiten und Mangelerscheinungen eine große Rolle.

Die Säuglingszimmer waren nach Südosten ausgerichtet, um einen möglichst hohen Sonneneinfall zu gewährleisten. In einer angrenzenden, offenen Liegehalle sollte mit ausreichend frischer Luft und viel Sonne Rachitis und der weit verbreiteten Lungenkrankheit TBC vorgebeugt werden.

1927 beantragte die Oberin der Krippe zudem die Anschaffung einer Höhensonne zur Rachitisbekämpfung. Die Tuberkulose-Fürsorge Fürth übergab zwei Lampen unter der Bedingung, dass ein eigener Bestrahlungsraum eingerichtet wurde.

Auto-Ausflug der Familie Ehrlich-Krautheimer, v.l. Franz und Martha Ehrlich, verw. Krautheimer, mit den Kindern Lotte und Paul sowie dem Chauffeur, 1924.

© Jüdisches Museum Franken (JMF_02149)

Fürsorge

In Erfüllung des Testaments ihres verstorbenen Mannes Richard stellte Martha Krautheimer 1910 die Mittel zum Bau der Kinderkrippe zur Verfügung. Als Träger fungierte der interkonfessionelle St.-Johannis-Zweigverein, der jährlich 2.000 M an Betriebskosten übernehmen wollte, bei gleichzeitig bindender finanzieller Zusagen der Stadt.

Der Betrieb der Krippe war jedoch stets defizitär. Bis zur Insolvenz der Schuhfabrik Ehrlich und ihrer Auswanderung nach Schweden im Jahr 1931 sorgten Martha Krautheimer und ihr zweiter Mann Franz Ehrlich mit monatlichen Zuschüssen und Einzelspenden, zum Beispiel anlässlich der Geburt des gemeinsamen Sohnes Paul, für den notwendigen Rechnungsausgleich.

Sie finanzierten zudem jahrelang einen Freiplatz für besonders bedürftige Kinder und veranlassten Freunde und Familienangehörige, sich mit Spenden und anderen Zuwendungen für die Krautheimer Krippe zu engagieren.

Die enge Verbundenheit der Familie mit ihrer Stiftung zeigte sich auch darin, dass die beiden Töchter, Sophie und Lotte, eine Ausbildung zur Kinderpflegerin in der Krippe absolvierten, ehe sie andere Berufe ergriffen.

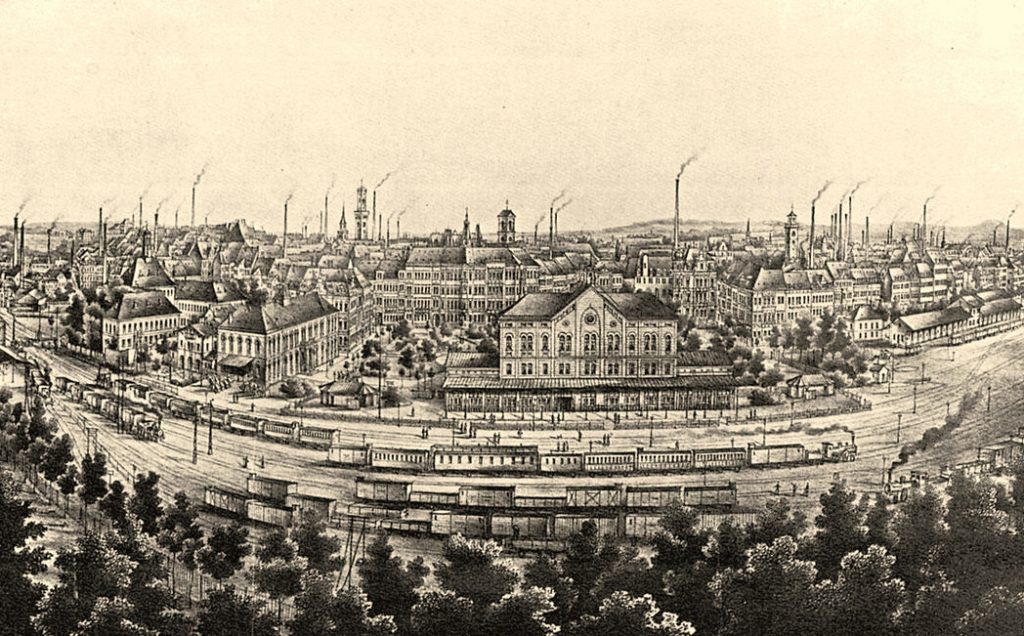

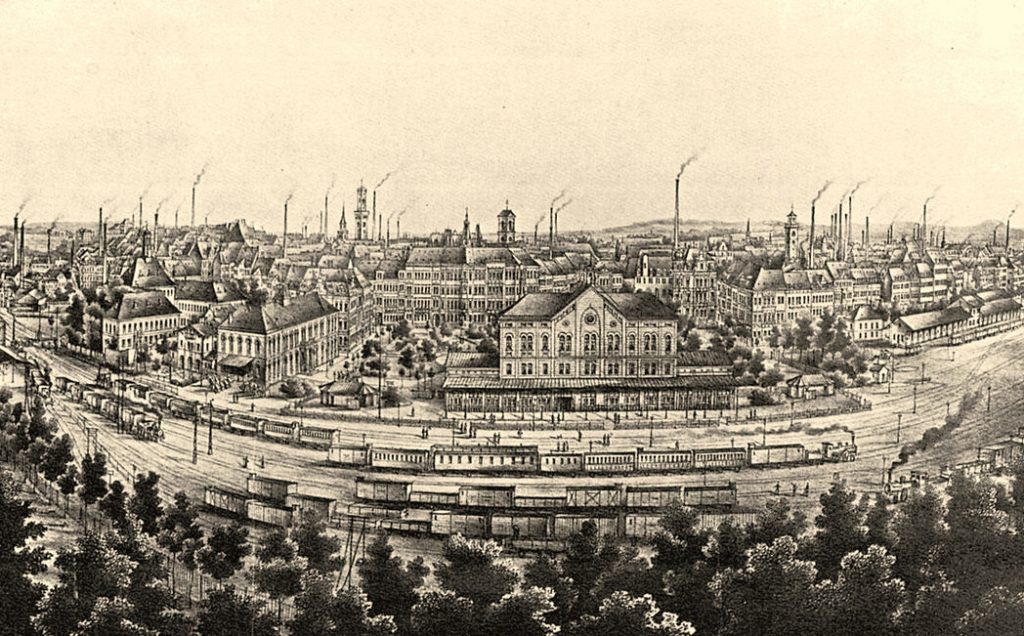

Ansicht der Industriestadt Fürth von Süden, um 1890. Das Stadtbild ist geprägt von den rauchenden Schlöten der Industriebetriebe.

© Stadtarchiv Fürth

Vorsorge

Die Säuglings- und Kindersterblichkeit in der Arbeiter- und Industriestadt Fürth lag im Jahr der Stiftung der Krautheimer Krippe bei 25%. Die Bekämpfung dieser hohen Todesrate war vordringliches Ziel der städtischen Gesundheitspolitik.

Die Nachfrage nach Krippenplätzen, auch von alleinerziehenden Fabrikarbeiterinnen, war hoch. Ohne den heute gesetzlich verankerten Mutterschutz und das Recht auf Elternzeit waren berufstätige Mütter gezwungen, bereits ihre Neugeborenen mit zweifelhaften Aussichten in Kost und Pflege zu geben, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Die Krautheimer Krippe bot, da zu Beginn des 20. Jahrhunderts Nachtarbeit in Fabriken normal war, eine Versorgung rund um die Uhr. Knapp 120 Kinder konnten in den vier Säuglingszimmern in Tag- und Nachtpflege versorgt und betreut werden.

Das wöchentliche Pflegegeld pro Woche betrug 1913 drei Mark, bei einem durchschnittlichen Wochenlohn von 25 Mark. Darin waren fünf Flaschenmahlzeiten enthalten. Für Mütter, die ihre Kinder stillten, reduzierte sich die Gebühr pro Stillmahlzeit um 10 Pfennige.

Gruppenporträt der Oberin Schwester Sofie Meyer (Mitte) mit zwei Lernschwestern, Krautheimer-Krippe, Fürth 1920.

© Jüdisches Museum Franken

Personal

Der Träger der Krippe war ein Zweigverband des St.-Johannis-Vereins, einer überkonfessionellen Wohltätigkeitsorganisation, die in Fürth zur Eröffnung der Krautheimer-Krippe bereits zwei weitere Einrichtung der Kinderfürsorge unterhielten. Das Personal aber stellte der auf Kinderpflege spezialisierte Nürnberger Martha-Maria-Verein.

1913 kümmerten sich fünf Schwestern um die Säuglinge im Tages- und Nachtdienst. Die Krippe bildete auch aus, so absolvierten Sophie und Lotte Krautheimer ihre Lehre zur Säuglingspflegerin, was die enge Bindung zur Stifterfamilie zeigt. Die Frauen schliefen im Dachgeschoss der Krippe, sie aßen gemeinsam zu Mittag und zu Abend und verbrachten nahezu ihre gesamte Zeit im Gebäude.

1948 war der Personalbedarf gestiegen: Damals arbeiteten dort zwei Diakonissinnen und sieben Kinderschwestern. Eine solche Pflegerin erhielt einen monatlichen Lohn von gut 83 Mark, darin inbegriffen waren Kost und Logis.

Leere Milchflaschen.

© Katrin Thürnagel

Hygiene

Zur Jahrhundertwende war es in den Großstädten schlecht bestellt um die hygienischen Zustände. Besonders die Jüngsten und Schwächsten litten darunter. 1911 lag die Sterblichkeitsrate unter Neugeborenen bei fast 25% in Fürth. Jeder vierte Säugling starb also im Kindbett.

Auch Martha Krautheimer hatte ihre erstgeborenen Zwillinge verloren. Sollte die neue Krautheimer-Krippe ihren Zweck erfüllen, mussten hygienische Standards eingehalten werden, um die Krankheitsgefahr für die anfälligen Kleinkinder möglichst gering zu halten.

Darum wurden die Kinder täglich in den frühen Morgenstunden gebadet. Im Anschluss reinigte man ihre Schlafsäle, während sie auf der Veranda in ihren Bettchen betreut wurden. Ihre wollnen Windeln wurden täglich gewaschen. Die fünf täglichen Flaschenmahlzeiten kamen aus einer eigenen Milchküche im Nathanstift, die beide Krippen mit keimfreier Nahrung versorgte.

STAMMBAUM

Hier bitte Inhalte einfügen.

Krautheimer-Krippe, Außenansicht von Süd-West, Fotografie um 1913.

© Jüdisches Museum Franken

Architektur

Als die Stadt Fürth von Martha Krautheimers Schenkungsabsicht erfuhr, sah man ursprünglich das damalige Neubauviertel an der Ecke Kaiserstraße/Jägerstraße als Standort der Krippe vor. Recht bald aber entschied man sich, das Grundstück Maistraße 18 in der Fürther Oststadt dafür auszweisen. Damit sollte die Krautheimer-Krippe in unmittelbarer Nähe zur ersten Fürther Säuglingseinrichtung entstehen: dem Nathanstift.

Die ersten Pläne des Stadtbaurats Josef Zizler erhielt Martha Krautheimer am 16. Mai 1911. Der Bau begann im März 1912 und wurde nur ein halbes Jahr später abgeschlossen, so dass die feierliche Eröffnung am 16. November stattfinden konnte.

Es handelt sich um einen dreigeschossigen Bau im neoklassizistischen Stil. Um einen größtmöglichen Sonneneinfall zu ermöglichen, zeigten alle vier Säuglingszimmer nach Südwesten. Der angrenzende Balkon wurde als offene Liegehalle mit je 20 Bettchen eingerichtet. 1919 ergänzte man einen überdachten Übergang, der Krautheimer-Krippe und Nathanstift verband. Die Säuglinge konnten dort geschützt an der frischen Luft sein.

Heute nutzt das Helene-Lang-Gymnasium das Gebäude. In der ehemaligen Küche ist seit 2004 die Depedance des Jüdischen Museums Frankens zur Würdigung der Stifterfamilie Krautheimer untergebracht.

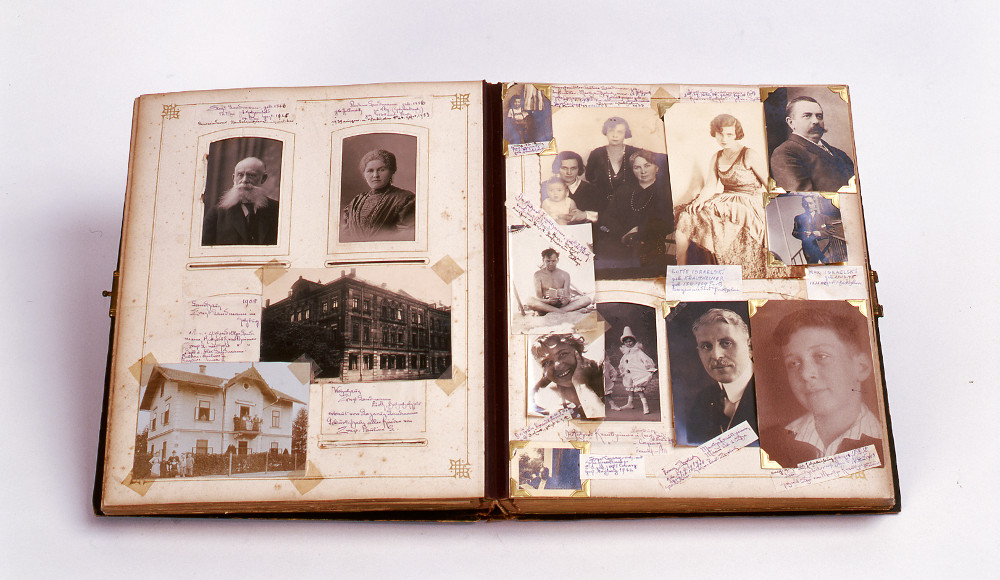

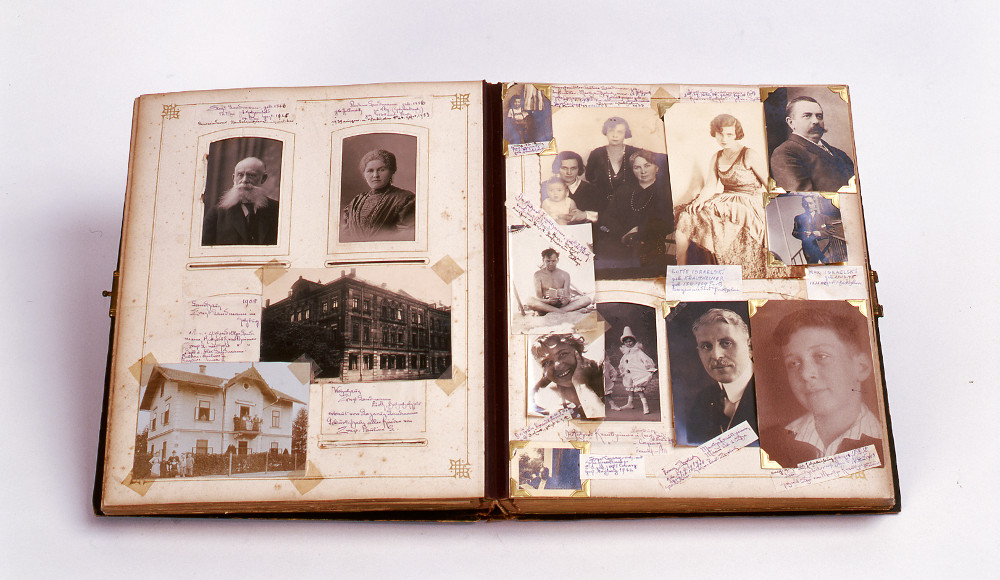

Das Fotoalbum der Familie Landmann wurde ab den 1890er bis in die 1920er Jahre angelegt. Ihm entstammen das Gruppenfoto und weitere hier gezeigte Bilder. Die Schwarz-Weiß-Fotos zeigen u. a. die verwandten Familien Landmann, Krautheimer, Ehrlich und Caspary.

© Jüdisches Museum Franken, Ulla Schneider

Es handelt sich dabei oftmals um professionelle Porträtaufnahmen und inszenierte Gruppenbilder. Fast alle Fotos sind mit Namen sowie teils mit Geburtsdatum und -ort versehen. Einige Bilder sind wie eine Collage zusammengestellt.